穿行在鲤城区的大街小巷,总能与“侨”迎面撞上。刺桐艺术馆里,人们在摄影展前驻足;王宫老街上,修缮工人忙碌作业,社区博物馆里陈列着老照片和旧物件;中山路陈光纯故居内,前来参观侨批馆的游客络绎不绝。

在鲤城随处都能“撞见”侨元素,这是鲤城一间茶室的一角。(赵凯 摄)

2021年7月,“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”成功列入《世界遗产名录》,22处遗产点中有8处分布在泉州古城,古城整体被纳入世界遗产缓冲区管理。作为泉州市的中心城区与文化核心区,鲤城区在“世遗效应”加持下,正面临一场前所未有的“文化叙事与空间活化”的双重考题。如何统筹古城保护与发展、建设世界遗产保护利用典范城核心区,成为市、区两级的共同任务。

近年来,鲤城区围绕“侨文化”主题,主动作为,持续发力,挖掘整理历史人文故事,举办中英双语讲解员培训、摄影大赛和作品展,推动“世遗”核心区文旅融合发展。

用影像讲好侨乡情怀

走进鲤城区刺桐艺术馆,“百年侨韵·番客楼”摄影作品展正在展出。59幅摄影作品依次陈列在展厅内,光影流转间,鲤城百年侨厝的砖石肌理、雕花檐角与街巷人情,被镜头静静定格。

市民黄阿姨站在“西街宋宅”的作品前久久不愿离开。她说:“这条巷子我小时候经常走,没想到在镜头里看,居然有一种说不出来的沧桑感。”而另一位前来观展的归侨二代陈先生则说:“这些照片让我想起小时候跟爷爷一起走过的那些番客楼,看到这些熟悉的建筑角落,心里特别激动。”

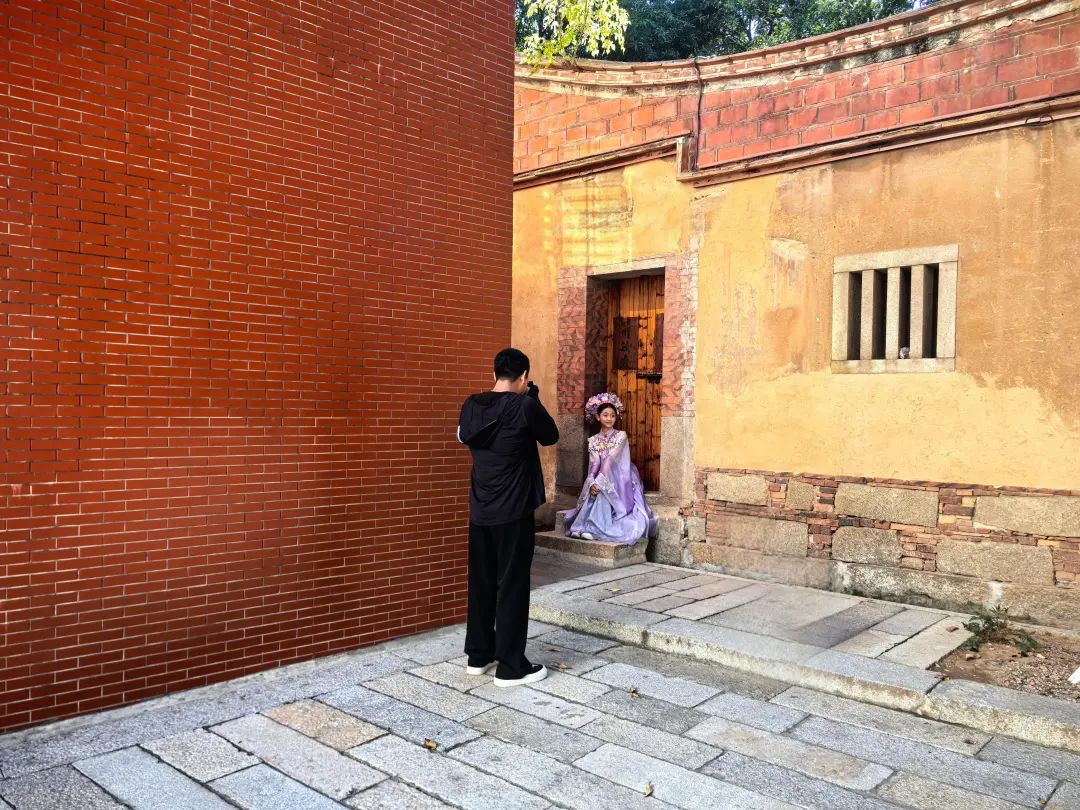

事实上,这场展览的背后,是鲤城区早在几个月前就开始筹备的一次影像行动。为了丰富侨乡文旅宣传的视觉素材,今年春天,鲤城区面向社会举办了“百年侨韵·番客楼”摄影大赛。邀请广大摄影爱好者以鲤城11处代表性番客楼为拍摄对象,深入挖掘侨乡建筑之美与人文故事。

短短一个多月,大赛共征集到253幅参赛作品。经过专家评审,最终评选出一等奖1幅、二等奖3幅、三等奖5幅、优秀奖50幅。

二等奖获得者吴少鹏是一位海外归侨的后代。他平时从事艺术策展工作,工作地点就在华侨新村。“我奶奶是菲律宾归侨,对这些建筑有特别的感情。这次拍摄让我对家乡侨厝有了重新认识。”

摄影作品展上,吴少鹏向参观者介绍侨厝之美。(赵凯 摄)

本次摄影大赛是一次深入社区、挖掘侨乡故事的“田野行动”。不少参赛者为了取景,专门拜访住户、查阅资料、了解建筑背后的家族史和侨史。举办此次展览,不仅是鲤城华侨文化历史遗存保护丰硕成果的展示,更是推动侨文化弘扬与文旅业发展相融合的重要举措。

随着摄影展的持续展出,不少市民与游客在展厅驻足拍照、转发社交平台,带动了线上线下对“侨厝故事”的关注热潮。“来泉州古城旅游的这几天,我就被这些红色的洋楼所吸引,但并不了解它们背后的故事,这个展真好,不仅让我了解了古城的‘侨’文化,还为这座城市‘向海’的精神感动。”一位年轻观众说。

让讲故事的人越来越多

位于鲤城区江南街道的王宫华侨历史文化街区,曾见证无数华侨“下南洋”的故事,如今它正以全新的姿态回到公众视野。2024年,这里刚刚入选福建省第六批省级历史文化街区。穿过曲径通幽的巷弄,遇到了站在王顺兴信局石碑前等候的“王宫活档案”陈先生。

王宫华侨历史文化街区效果图。

(资料图片)

自1975年退伍返乡起,这位年近八旬的老人便开始整理、收集王宫的历史资料。从扫描王顺兴信局的资产阄书,到翻找亲戚家老宅墙缝里的侨批,再到在社区博物馆里陈列出的旧成绩单、老相片、契约文书……几十年来,他用双手和记忆,为王宫这片土地保存下了一条条文化脉络。

“泉州作为海丝起点,从宋元时期的‘住蕃商人’,到明清时期‘下南洋’,再到近代的侨批往来,这里一直是侨乡情感的汇聚地。”陈先生一边翻着自己编写的“王宫古地”宣传册,一边娓娓道来。

如何让这些历史研究者传承下去,让越来越多的人成为侨乡文化的传播新力量?2025年,鲤城区策划推出“古城侨厝”中英双语讲解员第一期培训班,面向有志于文旅导览、侨文化传播的侨务工作者、归侨侨眷、学校师生及相关从业人员等,计划开展为期三个月的系统培训。这一培训班将通过一张张岁月浸染的“番客楼”照片、一段段筚路蓝缕的华侨故事,让学员们更能体会华侨建筑的独特风貌与其背后蕴含的人文精神。

中英双语讲解员的招募工作即将开启,而经过专业培训后的首批讲解员未来将陆续参与鲤城侨厝相关的外事接待、文旅导览等服务,让侨乡故事被更多人用不同语言听见、记住、传开。

在保护中延续侨乡故事

如果说,一场摄影展、一批讲解员培训,是侨文化内容的外延展示,那么鲤城区对侨厝的保护活化,则是这场文化叙事的空间基础。

走进泉州古城花巷,眼前是一派红砖灰瓦与绿树小广场交织的开阔景致。就在花巷与濠沟墘交叉口,一栋中西合璧的洋楼静静伫立。这就是花巷89号——傅宅。

来往的游客在焕新后的傅宅前打卡。(赵凯 摄)

保护利用前,傅宅一度“大隐于市”。北侧大门前曾被简易店铺遮挡,高大的枇杷树也将老宅包裹得严严实实。来往行人,极少有人留意到这座承载历史记忆的侨厝。经过一番精细修缮,如今的傅宅恢复往日风貌,成为“古城保护提升专题馆”。在这里,泉州古城保护提升图片展长期展陈,市民游客可以从一幅幅对比照片中,直观感受古城街巷从沉寂到焕新的过程。

同样经历“身份重塑”的,还有不远处的中山路陈光纯故居。这座百年侨厝,如今以“泉州侨批馆”的新身份,成为鲤城“侨文化叙事”的又一重要窗口。展馆内,百余件侨批实物、数百张历史图片、多条专题展线,让游人沉浸式感受“漂洋过海的家书”背后的浓烈乡情。

近年来,鲤城区开展“刺桐侨厝”保护利用三年专项行动,全力配合市级历史文化连片保护规划和华侨建筑保护利用专项规划工作,深度挖掘整理全区历史文化资源,建立全区华侨建筑名录,建立健全多层次保护体系,聚力打造区、街道、社区三级华侨建筑风貌展示区(点)。

2023年,鲤城区选取古城区部分保存或修缮较好的代表性华侨建筑,整理汇编为《鲤侨名厝导览词第一辑(中英文双语)》,从资料采集、内容撰写,到语言润色、双语校对,每一个环节都凝聚着团队心血。它既是海内外游客手中的导览工具,也是海外侨胞了解故乡的文化地图。2024年以来,围绕“侨文化内容生产”,鲤城区策划推出了两大重点报道项目——“鲤侨番批”“鲤侨商号”,将采写发布深度报道各12篇,系统挖掘批信局历史、中山路骑楼建筑故事、老字号华侨商号的变迁轨迹。

世遗城市是一块含金量极高的城市名片,而做活“侨文化”品牌,能让世遗之光更璀璨。接下来,鲤城区将在图文、视频、文创等多种内容形态上持续发力,让“侨文化”可阅读、可体验。

从一栋老屋的修缮,到一场展览的策划,再到一本导览词的出版,一篇篇新闻报道的推出……鲤城区对侨厝的保护,不仅是物理空间的留存,更是一场持续推进的“记忆工程”,一条面向未来的“文化再生产”之路。

扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备:35050302000183号

闽公网安备:35050302000183号